配属希望者へ

卒業研究(特別課題研究/特別課題プロジェクト)配属や、大学院課程研究室配属を希望する学生は下記の注意事項をよく読み、研究テーマや研究室の方針とのミスマッチが起こらないよう、納得してから志望して下さい。

研究紹介

- 研究室紹介 (動画)

- Lab Introduction Video (English)

- 研究紹介(東京工業大学Next-generation)

- 読売新聞・読売テクノフォーラム「分子ロボットがひらく未来」(動画)

卒業研究(特別課題研究/特別課題プロジェクト)

当研究室には下記の各系で特課研配属ができます。

大学院入試情報(修士課程/博士課程)

当研究室には下記の各コースから入学できます。

- 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース/人間医療科学技術コース

- 修士課程

- 博士課程(一般/社会人)

- 生命理工学院 生命理工学系 物質・情報卓越コース

- 博士課程(一般)のみのコース [給付型奨励金による経済的支援あり]

- 工学院 システム制御系 システム制御コース

- 修士課程

- 博士課程(一般/社会人)

- 情報理工学院 情報工学系 人間医療科学技術コース

学院・系・コースについてはこちらを参照

大学院入試関係の情報

- 東京科学大学院の入学案内

- 募集要項(出題範囲・必要書類等記載・修士/博士課程)

- 過去問リスト(全系)→自分のバックグラウンドとのマッチングを確認

研究テーマ・研究生活

大学院の研究室を選ぶ際には、専攻名だけでなく、そこで実際に行われている研究テーマに興味を持てるかどうかが重要です。この点を考慮せずに選択すると、修士課程や博士課程の期間、研究活動が困難になる可能性があります。当研究室の研究テーマや研究スタイルに関する情報を提供しますので、ご自身の興味・関心と照らし合わせて検討する材料としてください。また、出願前には研究室見学に参加し、よく検討して下さい。なお、当研究室で扱っていないテーマに関する研究は実施できませんので、あらかじめご了承ください。

当研究室の研究テーマは、生命科学・情報科学・物理学の融合で成り立っています。そのため、既成分野を越境する気概のある様々な分野からのやる気ある学生を歓迎しています。具体的な研究テーマに関しては、「研究テーマ」のページを参照して下さい。

当研究室は多様な分野の融合によって成り立っており、特定の分野の出身の学生のみを対象としているわけではありません。入学前に出身学科以外の分野の知識は必要ありませんが、入学後、研究に必要な他分野の知識の学習は必要になります。分子や化学反応の熱力学(物理化学第一および物理化学第二 相当)に関する基礎的な知識は、研究室内での議論で必須になります。プログラミングの経験は必須ではありませんが、あると役に立ちます。

情報科学を用いた研究もしていますが、ウェット実験が中心となりますので、実験をすることを前提として研究テーマを実施すると考えて下さい。また、実際に手を動かしてウェット実験やシミュレーションをする必要がありますので、毎日研究室にきて、計画的に研究を行うことが前提です。

当研究室では、皆さんに研究活動を楽しんでもらうことを大切に考えています。研究には、まだ誰も知らないことを見つけ出す喜びや、新しいものを自分の手で創り出す喜びがあります。研究は常に順調に進むわけではなく、試行錯誤の連続です。しかし、その過程で新しい課題に果敢に挑戦し、困難を乗り越えようと努力した経験こそが重要であり、たとえうまくいかない時期があっても諦めずに取り組んだ人にしか得られない貴重な能力が身につきます。例えば、問題点を見抜く力、物事を筋道立てて考える力、実験結果を整理し分析する力、科学的な思考方法、そして専門外の人にも分かりやすく説明する力などは、研究を通じて確実に習得できるでしょう。これらの能力は、科学者になる場合に限らず、将来、産業界で活躍する場合にもとても役に立ちます。

当研究室の学生は、学部生や修士課程のうちからでも、筆頭著者として論文を発表したり、国際的な学会や論文誌で賞を受賞したりするなど、世界を舞台に活躍しています(詳細は「Publications」や「Awards」のページをご覧ください)。博士課程の学生や卒業生、研究員の多くは、日本学術振興会の特別研究員制度をはじめとする給付型の奨学金に採択されています。また、英国のCambridge大学やImperial Collage London (ICL)、フランスのÉcole normale supérieure (ENS)、米国のNew York大学などへの留学実績もあり、海外での研究活動も積極的に推奨し、サポートしています。

研究室の年間スケジュール

- 研究室セミナー(全員参加):週1回、発表者は毎回2名、公用語は英語だが日本語混じり

- 研究進捗報告(個別のミーティング):全員週1回ずつ

- 学会発表・学位論文発表練習会:随時

- 実験トレーニング:4-5月

- 実験機器試薬の安全取扱、生命科学実験、DNAナノテク実験、顕微鏡実験など

- 知識習得:4-7月(授業および研究室内の勉強会)

- 所属コース/他コースの授業履修や研究室内での勉強会

- 国内学会参加:例年9-11月頃が多い、年に1-3回程度

- 生物物理学会、CHEMINAS、「細胞を創る」研究会、分子ロボティクス研究会、

サイボウニクス研究会、他

- 生物物理学会、CHEMINAS、「細胞を創る」研究会、分子ロボティクス研究会、

- 国際学会参加:年に1回程度

- International Conference on DNA Computing and Molecular Programming (DNAx)

- International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences – Micro-Total Analysis Systems (µTAS)

- Functional DNA Nanotechnology Workshop (FDN)

- 研究:コアタイム 平日10-18時

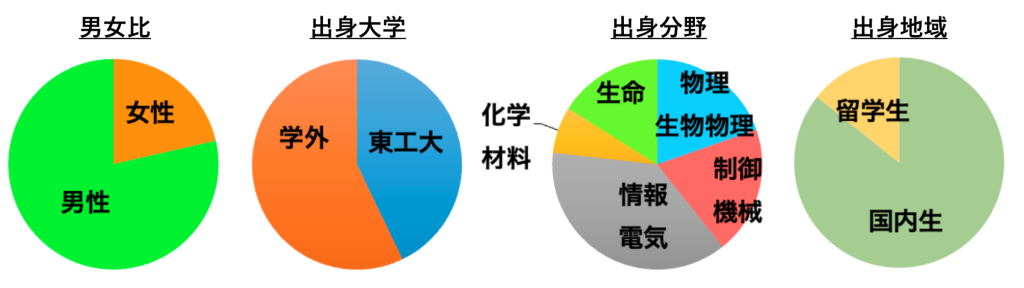

研究室メンバーに関する統計情報(2011-2025年度)

卒業後の進路

博士研究員終了後:九州工業大学准教授(PI)、東京医科歯科大学専任講師、東北大学助教、東京工業大学助教、東京都立大学特任助教、芝浦工業大学助教(PI)、産総研パーマネント型研究員、JSPS卓越研究員 など

博士課程修了後:理化学研究所、東京科学大学特任助教、東京科学大学博士研究員、京都工芸繊維大学、Johannes Gutenberg University Mainz、日本学術振興会特別研究員(PD)、中外製薬、レゾナック、日産自動車など、アカデミックおよび産業界での研究開発職

修士課程修了後:旭化成、三井化学、キリンホールディングス、DNP、PHC、IBM、NTT、NTT Data、Nifty、SCSK、TOA、野村総研、みずほ情報総研、フィックスターズ、東京エレクトロン、ファナック、富士通、キーサイトテクノロジー、椿本チエイン、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング、日本証券テクノロジー等の研究開発・情報/システム系・メーカー系・製薬系など

奨学金・大学院プログラム等

- Science Tokyo SPRING

- (学内生でも学外生でも、入進学前に申請して博士課程から受給可能)

- 月額18万円程度

- (学内生でも学外生でも、入進学前に申請して博士課程から受給可能)

- つばめ博士学生奨学金(博士課程学生のための授業料相当分の支援)

- 年額48万円程度

- 物質・情報卓越コース(TAC-MI)

- 月額15万円

- 日本学術振興会特別研究員(DC)

- 月額20万円程度

- 研究室の科研費等のRA/TA

- RA/TA業務内容に依存