情報生命物理学研究室

Intelligent Bio-Soft Matter Physics & Molecular Computing Group

ーExploring Chemical Artificial Intelligence and Artificial Life-like Systems

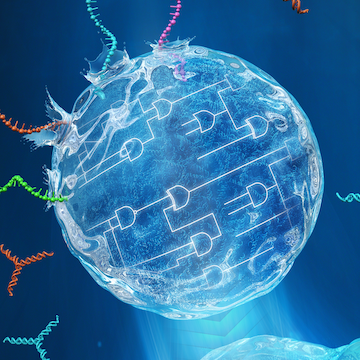

生命システムは化学エネルギーを使って動く自律的な分子コンピュータや自律的な分子マシンであると考えられます。当研究室では、生体分子の構造をデザインしたり、非平衡な分子反応をプログラムしたりすることで、自律的に動く知的な人工細胞システムや化学的な人工知能を実現する、情報生命物理学を開拓しています。

Life systems can be described as autonomous molecular computers or machines that use chemical energy. Our group is pioneering a new field of biophysics to realize Chemical Artificial Intelligence (Molecular Computers) and Autonomous Intelligent Artificial Life-like Systems through programming biomolecular structures and non-equilibrium molecular reactions.

情報・生命・物理が紡ぐ、知性をもつ物質への挑戦

生き物も、道端の石のような無生物も、どちらも同じ「物質」からできています。しかし、生き物は、自らの設計図である遺伝情報をもとに、自ら体を作り上げるという驚くべき特徴があります。また、暑くなれば汗をかくように、周囲の状況に合わせて自ら変化します。さらに、筋肉組織では、多数の筋細胞が協力して収縮することで、個々の細胞だけでは不可能な「体を動かす」という大きな力を生み出します。脳では、神経細胞が電気的な信号をやり取りすることで、自ら思考することも可能です。植物は、光エネルギーを利用して栄養を作り出すことができます。これらの高度な機能は、生き物がエネルギーを消費しながら、ある種の情報を処理しているからこそ実現できるのです。

より専門的に表現すると、生物の特徴は、遺伝情報に基づいて自己組織的に体を構築したり、周囲の環境に自律的に適応したり、互いに相互作用しながら集団として高次の機能を創発したりする点にあります。これらの機能は、物質とエネルギーの流れのある非平衡な系を利用して、ある種の情報処理が行われていると捉えることができます。すなわち、生物とは、自律的で知的な特別な物質(分子コンピュータや分子マシン)であると言えるでしょう。

高機能材料や人工知能など、物質や情報に関する科学技術が飛躍的に進歩した現代において、まるで生き物のように情報処理ができる「知的物質」の実現という未踏の科学技術への期待が高まっています。私たちの研究室では、物理学、情報科学、化学、生命科学といった従来の学問分野を融合させ、「知的物質」を専門的に扱うための新しい学際領域「情報生命物理学」を切り拓くことを目指しています。私たちは、「生命とは何か?」という根源的な問いにアプローチするとともに、化学エネルギーを使って情報を処理し、自律的に動いたり、思考したりできる物質に関する新しい科学、分子コンピューティングや人工生命工学を探求しています。このような基礎研究は、将来的に、健康・医療、環境、食糧、エネルギーなど、様々な分野で役立つ技術へと繋がることが期待されます。

化学的人工知能のための分子コンピューティング

生命システムは、最適な状況を見つけ出したり、複雑なパターンを自ら作り出したりします。これらの現象は、生命が自律的に情報を処理し、化学反応を使ってある種の「計算」を行っていると捉えることができます。ここでは、DNAなどの生体分子や液体といった「物質」そのものを使い、ナノスケールで計算を実現する「分子コンピューティング」や「分子プログラミング」といった新しい計算原理を探求しています。物質と情報を融合した新しい生物物理学を開拓します。分子コンピュータは、物理や化学の法則に基づいて分子を直接操作し計算を行うため、将来的には医療や環境問題の解決など、幅広い分野への応用が期待されています。

[詳細はこちら…]

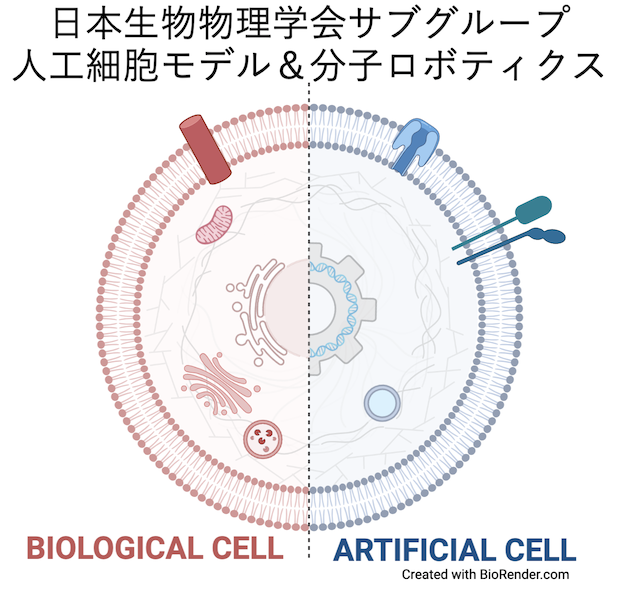

適応・進化する人工細胞の合成生物学と医薬・環境応用

生命が、非生命の物質からどのように作られ、知性を持つようになったのか。これは科学における大きな謎の一つです。この根源的な問いに迫るため、私たちは「人工細胞」や、環境に適応し進化する能力を持つ「人工生命システム」を実際に創り出す、合成生物学の研究を進めています。DNA、RNA、タンパク質、脂質等を用いて、脂質膜小胞型やコアセルベート型(液-液相分離型)の人工細胞を構築しています。さらに、自律的に働く免疫細胞のような細胞型分子ロボットなどの構築を通して、医薬・環境応用も目指しています。

[詳細はこちら…]

人工知能やロボットを使った自律的な物質・生命科学

近年、人工知能(AI)技術を活用した、分子実験を自動で行うための実験アルゴリズムやロボットシステムが注目されています。DNAのような生体高分子は、その配列自体が情報としての意味を持つため、情報技術との相性が良く、AIによる自動化といった新しい実験スタイルに非常に適しています。この研究では、こうしたAI技術などをさらに発展させ、分子コンピュータや人工細胞を自律的に生成する技術の開発を目指しています。

[詳細はこちら…]

知的なソフトマターの物理・化学

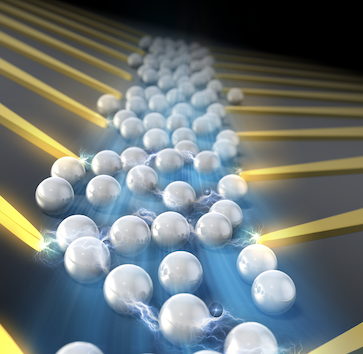

エネルギーや物質、情報が絶えず出入りする「非平衡開放系」で、情報を持つ「やわらかい物質(ソフトマター)」が、まるで生き物のように自ら秩序だった構造やパターンを作り出す「自己秩序化」という現象を探求しています。これは生命システムの複雑な振る舞いを物理学の視点から捉え直す試みです。具体的には、電場・光等による非平衡場のエネルギーや、化学反応による分子の自由エネルギーの変換によって、計算、記憶、自律的な運動、集団での連携といった知的な機能を持つ「アクティブマター」を創り出し、その物理的な仕組みを解明します。これらの知見を、マイクロマシンやソフトロボットにも応用していきます。

[詳細はこちら…]

連絡先

瀧ノ上(takinoue [at] cls.iir.isct.ac.jp)

東京科学大学 (Institute of Science Tokyo) 化学生命科学研究所 (Laboratory for Chemistry and Life Science)

◯研究組織

- 総合研究院 化学生命科学研究所

- 総合研究院 自律システム材料学研究センター (ASMat)

◯教育組織

- 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース/人間医療科学技術コース/物質・情報卓越コース

- 工学院 システム制御系 システム制御コース

- 情報理工学院 情報工学系 人間医療科学技術コース